“大姐,咱村民吃这几种药的时候,必须监测指标。”一个扎着马尾、眼睛弯弯的姑娘,捧着一摞牛皮纸袋,从白服兜里抽出一支笔,指着袋子上醒目的注意事项,一字一句的说:“有不清楚的地方,咱可得随时微信、随时打电话。”

这姑娘是哈尔滨医科大学附属第一医院2019级研究生第十党支部的支部书记张聪,而与她对话的,正是青冈县中和镇三排六村的村医。这次和她一同而来的博士团,是一支由9个学科共计37名博士研究生所组成的队伍。他们为每一户因病致贫的村民都准备了装着对症药品的“百宝箱”。药品中阿司匹林肠溶片、脑复康、二甲双胍、阿乐、倍他乐克等需要监测指标的药物,被单独装进了标有村民姓名的牛皮纸袋中,必须要在村医的指导下用药。因而,才有了文初的那一幕。

与村医讲解用药注意事项

2019年4月,据前期调研,青冈县中和镇三排六村共有42户因病致贫的家庭,冠心病、糖尿病、高血压等9种慢性消耗性疾病成为脱贫攻坚路上的拦路虎,2019级研究生第十党支部依托学校多学科建设优势与特色,不断完善发展模式,创新性开展支部活动,组建“博士义诊团”,有针对性的安排相应科室有经验的博士研究生投入实践活动,“将论文写在祖国大地,将本领送到乡间田埂”。

他们走进贫困户,进行查体和检查,详细询问村民既往就医、用药的情况,告诉家属日常护理、预防并发症的注意事项。通过细致的、有温度的询问和指导,为每家每户建立健康档案,详细记录患者就医史和健康情况。保存并及时更新患者健康档案的信息。将村民的健康档案按病种分类,由省内的知名专家做坚强后盾,根据前次义诊中更新的档案,义诊团博士和自己的导师共同分析整理,制定出专业、系统的诊疗方案。继而,采购相应药品用于捐赠,力求个性化治疗,精准性帮扶。师生牵手,形成相互影响、相互促进的良性循环。在耳濡目染中,研究生提升职业素养,强化职业使命。

低保户王大娘和他16岁的孙子一起生活,她告诉家访送药的博士团,“摘完菜一起身,俺头就疼起来,眼前雾蒙蒙的,还有个彩虹,”清瘦的男孩就坐在奶奶的旁边低着头,没有说话。“大娘,咱上这边来,我给您做个检查,看您这样子,怕是青光眼”。博士团将王大娘的情况带回了医院,在和博士生导师张弘教授进行详细的汇报和探讨后,为王大娘安排了口服药治疗和青光眼术前准备。药品很快到位,大娘在博士团的指导下规律用药。预约的手术日到了,博士团惊喜的发现,王大娘的青光眼症状在服药后获得了明显的缓解和改善,继续口服药物治疗已经能够完成日常生活所需的各项活动。在未经手术治疗,仅仅系统化口服药物和改良生活方式后,大娘的病情即获得显著的好转。眼中恼人的彩虹不在了,心情的雨天也放了晴。博士团再次家访时,那个高高瘦瘦的男孩子,正在给做饭的奶奶读着健康手册,那双带笑的眼睛亮晶晶。

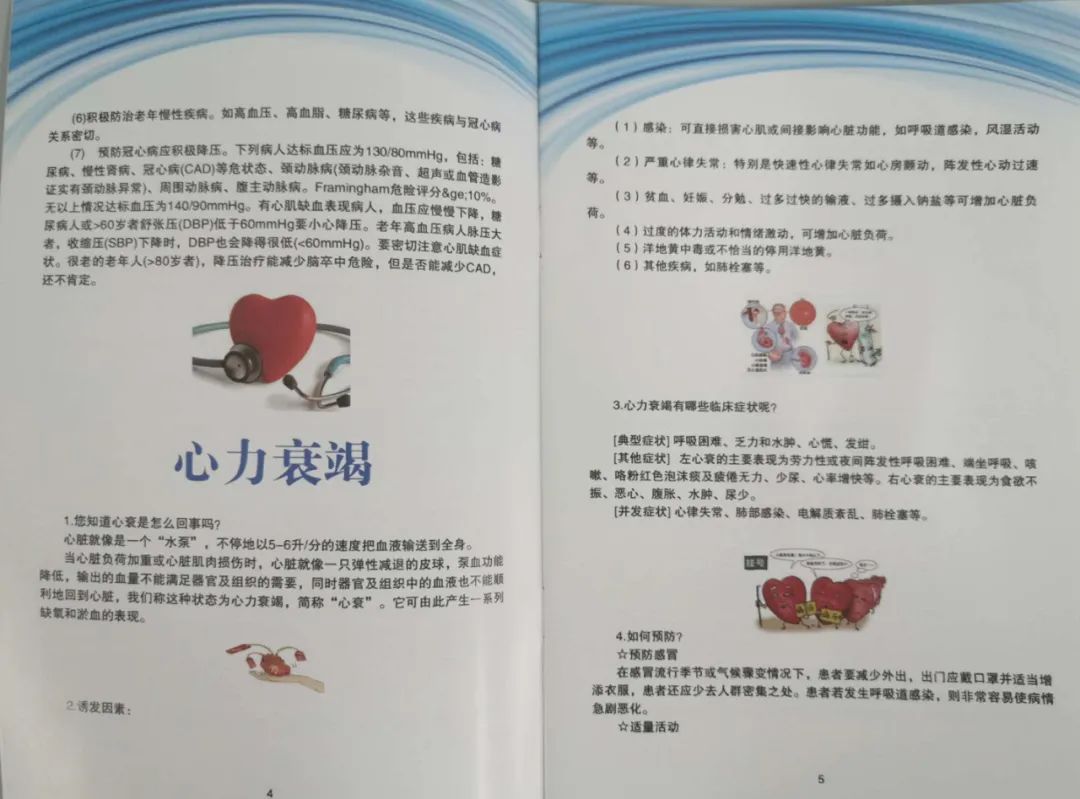

“在得知医学的深度和广度的同时,触摸生命的温暖和涵养”。强化就医意识、淡化看病难看病贵的刻板印象也是哈医大博士团实践活动的重要任务。博士团设计并印制内容通俗易懂、图文并茂的健康宣传手册。让村民先知道什么是不健康的生活习惯,再令他们有意识的去规避,尽可能的实现对常见疾病源头的预防。这本有温度的小册子承载着博士团的希望,将健康交至家家户户。同时,博士团利用生动的急救演示,教会村民心肺复苏及日常创伤的应急处理。疫情期间仍持续送药,实施“一医一患”式义诊。

“百宝箱”和健康手册

截至日前,哈医大博士团采用“义诊-健康宣讲-村医培训”的模式,共计服务400余人次、建立46份居民健康医疗档案;捐赠药物总价值2万元;设计并发放500册健康手册;开展12期医疗培训。“输血式服务”与“造血式服务”结合,坚持人民至上、生命至上,让村民足不出村就能实实在在享受到优质的医疗服务。目前,青冈县已顺利退出国家级贫困县序列,而博士义诊团将持续贡献力量,巩固拓展脱贫攻坚成果。

健康手册内页

脱贫攻坚是实践育人的重要平台,锤炼意志品质,知国情、晓民情,用踏实肯干践行时代使命,用医学本领服务当地村民,力求打造一堂生动温润的医学研究生社会实践思政课。支部书记张聪作为首批高校“百名研究生党员标兵”,充分起到示范作用,将线上与线下义诊相结合,打破时间和空间壁垒,提高服务时效性。收获当地百姓、乡村各级领导、驻村工作队及当地卫生人员的点赞;得到人民网、新浪网、凤凰网等媒体的关注和报道;赢得第五届黑龙江省“互联网+”大学生创新创业大赛红色筑梦之旅赛道金奖;党支部入选全国第二批“百个研究生样板党支部”名单,成为哈尔滨医科大学学生党支部创新建设的典范。

红色基因流淌在哈尔滨医科大学,蓝图已绘就,奋斗正当时。站在“两个一百年”的交汇点,哈尔滨医科大学博士团会继续用青春最亮丽的底色助力健康中国。立足于此,厚积薄发,白衣着身,砥砺前行!