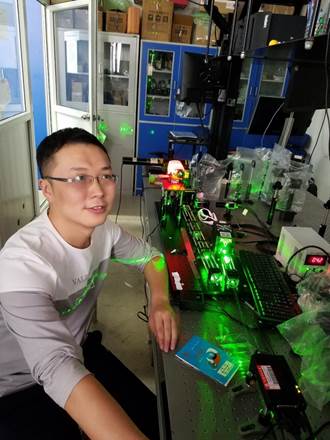

个人简介:

马海祥,河南科技大学物理工程学院16级研究生。连续两届荣获河南科技大学“十佳学术之星”荣誉称号,荣获2018年省“三好学生”荣誉称号。本科就读于我校物理工程学院应用物理学专业,大三开始参与科学研究,本科期间申请发明专利4项,以第一作者身份发表核心期刊论文1篇。进入研究生阶段后,积极参与科学研究,废寝忘食。研究生期间仅第一作者及导师第一发表SCI论文5篇,以第一作者发表EI论文1篇,第二作者发表EI论文1篇,申请发明专利9项,实用新型专利2项。读研期间参与国家自然科学基金项目6项。参与全国性会议2次,分别获得优秀口头报告及优秀张贴报告,并受邀参加2017年光学重要成果发布会。

读研期间的感悟:

研究生阶段的学习是从事科学研究的开端,是人生中的关键一步。回顾自己的基础研究学习生活,主要体会有以下几点:

一是科研首要的是心态。

一方面指在搞科研的过程中需要心态平和,戒急戒躁,不能贪多,也不能图快。另一方面指的是一种抗压能力。在搞科研的过程中面对项目的困难、面对导师的责骂,甚至还有可能同时面对人生的低谷,很多人感觉无能为力、不知所措。即使本来科研搞的还不错,面对突然的变动,也可能把科研给荒废掉。这就要求有一种抗压能力。说句实话,我是在15年考研失败的学生之一。在二战考研的这一年,既是我人生中的低谷,但同时也是我人生中的转折。我的科研就是在我人生中比较暗淡的这一年起步的,在这一年,我开始跟着我的导师——李新忠老师从事光学领域的研究。并且经过一年的努力,提出了完美涡旋拓扑荷值原位测量技术,在Optics letters上发表了我的第一篇SCI。而我做出这个成果时,正是我考研失败的那一年。所以说,承受住压力的人,在压力中会变的越来越强大;承受不住压力的人只能维持现状甚至不断下滑。

二是科研的先决条件是看文献。

文献对于科研来说,就相当于眼睛。一个人只有把眼睛擦亮才能前行。在2017年参加LTO2017会议的时候,我有幸听了清华大学材料学院钟敏霖教授关于如何做科研如何写文章的报告。他当时就说了他对他们课题组学生的要求:每周找一篇和自己专业有关的Nature、Science或其子刊去读,然后每两周把自己读的文章做个PPT,和其他同学交流。当然,他们课题组学生也比较多,一个人读一篇,一交流相当于读二十来篇。几年下来可想而知他们学生的眼界以及对行业的把控该有多高。这就是我们与国内顶尖课题组的差距。我们课题组虽然没有这样的要求,但是我们会将近三年来和我们研究方向相关的高刊下载下来,并且定期更新。只有这样才能紧追行业国际前沿,不断寻找新想法,实现新突破。

三是科研的核心是思考。

关于这点我就不多说了,从小到大所见所闻的各类媒体以及图书,都将科研与思考联系起来,可以说思考就是科研之魂。科研,处处要思考,只有思考才能不断创新、不断把控行业现状、不断的提高自己。说句实话,睡前是个思考的好时间,我很多想法是在睡前想到的。

四是科研还要勤于尝试。

世界上有天才,但是不要指望天才是自己。没有时间的保证,一切都是空谈。可以给大家介绍一下我课题组的工作制。我课题组是一周六天的工作制,早上9点到晚上11点的工作时间,周日虽然不做强制要求,但是因为我们课题组是任务驱动,为了完成任务,周日也时常在工作。至于假期,寒假两周,暑假一周。而且回家也有任务。二战考研那年寒假,我思考模拟出好几个想法够我整个研究生阶段学习研究;研一寒假投稿了一篇光学学报(EI收录);研二寒假答复了IEEE Photonics Technology Letters的审稿意见。这两篇文章均在第二年顺利接收。说到这里有人可能会问,不累么?这么严的制度,为什么还要遵守?原因很简单,因为我们正是二十来岁的青年,现在不奋斗更待何时?每个人都在说着这个时代社会压力大,没错。但是一个人应该思考的不是自己所处的环境、所处的时代有多大的压力,而是怎么在现有环境下不断提高,实现那个自己想要得到的人生。说句玩笑话,应该思考的是如何让自己的成长速度超过房价上涨速度。

最后,科研还应多总结,既是为了自己,也是为了课题组的延续性。个人的利益和集体的利益是分不开的,课题组的壮大与稳定同时也为自己科研奠定了良好的环境。一个人的实力不仅仅来自于自己,同时也来自于导师、课题组、家人以及学校等等。我不主张把自己的利益抓的太紧,做一个好的总结,给师弟师妹们一个传承,给课题组一个延续,进一步促进学校整体科研实力的提高,不也正是一种素质的体现么?

以上就是我关于如何开展科学研究的几点心得,希望可以给各位刚步入科研、或是依旧挣扎在科研中的同学们一些指引。